糸練功と東洋医学

- 太陽堂では患者さんの病態をより正確に把握する為、四診である問診、望診、聞診の他に、医療気功であり経絡の気の流れを観る糸練功を駆使し、患者さんの漢方の現在の体質と病態の証を把握、判断していきます。

- 糸練功を駆使することより、従来諦められていた様々な難病等にも漢方的な対応策が出来ております。

- 糸練功は、問診や望診と同じく、東洋医学上の体質、どの治療法、どの漢方薬が合うかの証を決めるための技術です。診断とは異なります。ただ西洋医学的診断も東洋医学の証を決定する一つの情報となります。

- 糸練功で西洋医学的診断は出来ません。もし激しい症状や、症状に変化が生じた場合、必ず医師の診断を再度受け、以前の診断と変わっていないか確認する必要があります。

糸練功とは

- 糸練功は医療気功の一つです。気功には軟気功、硬気功と、外気功、内気功があります。糸練功は軟気功、外気功を使った医療気功です。

- 糸練功は入江式FTフィンガーテストと中国上海気功とを合わせ、太陽堂漢薬局で改良開発された医療気功です。

- 糸練功を駆使することにより、更により正確に患者さんの病態や体質を把握することが出来ます。

糸練功完成までの道のり

- 1990年、故入江正先生よりFTフィンガーテストを習い、FTが東洋医学の歴史の中で2000年前、華陀、扁鵲が出来たと言われる失われた伝説の糸脈診に該当することを知りました。FTを使うと、2000年前の東洋医学の古典が如何に正確であるかを、判断できる能力が付きます。

- その後、上海中医学院の柴教授より中国気功の内気功を教えて頂いていた時、身体の経絡を動き回る気とエネルギーの流れの変化をFTにより掴む事が出来る事に気付きました。

- また、FTに中国気功の調身、調息、意念を組合すことにより、糸練功は筋力テストを基本としたOTオーリングテストから延長発展したFTとは異なり、医療気功として発展していきます。

糸練功で何を診るの

- 糸練功では、生体だけでなく自然界の様々な気とエネルギーを観る事が出来ます。

- 人間の身体は常に経気と言うエネルギーが流れています。そのエネルギー、波動が狂うと人間は病気と成ります。逆に病気になると経気の流れが狂うのかもしれません。糸練功で経気の流れを診ることにより、現在の患者さんの状態をより正確に判断出来ます。

- また、一人一人の患者さんに糸練功を使い、経気が正常に流れるように漢方薬を合わせていきます。

- 糸練功では、お病気ごとに経気の流れを理論的には48種、臨床上36種に分けて調べていきます。これはネパールに残っていると言われる古代からの脈診の36脈診と関係しているかもしれません。

糸練功で何が出来るの

- 患者さんの病態をより正確に判断出来ます。糸練功の技術の一つ深浅診は、1992年に太陽堂漢薬局で開発した糸練功の技術です。

- 深浅診を使うと、患者さんの病態をより正確に把握でき、現在のお病気の程度と悪くなるお病気の勢いスピードが分かります。

- また再発の可能性や改善状態等も判断し易くなります。

- 深浅診には二つの物差が有ります。

深浅診の合数

- マイナス1合から10合まで11段階に病態を別けて判断します。

- マイナス1合が最も悪く、10合が病的状態では最良の状態となります。

- 改善する時は2合、3合、4合、更に10合へと改善していきます。

深浅診の厚み

- 病の勢いを診ます。プラスマイナス、プラスマイナス1、プラス5。1プラス、2プラス、病の勢いの強い6プラスと段階が有ります。

- プラスマイナスが最も良く、厚みが強い6プラスほど病勢が強く、病状は悪くなります。

合数と厚みの関係は

- 合数は現在の病気の状態であり、厚みは病気の勢いです。自動車に例えれば、合数はスピードであり、厚みは排気量です。

- 排気量、厚みの大きい自動車が80キロメートルの速度、合数で走っているのと、同じスピードの合数、症状でも排気量、厚みの小さい自動車が走っているのとでは状態が異なります。

- 排気量、厚みが大きければ更にスピードの合数、症状を増すでしょうし、排気量、厚みが小さければスピードの合数、症状も落とし易く病気も治り易いです。

音素診と反応穴

音素診は身体の筋肉や骨が音で反応することを利用しています。また反応穴は病態によって共通の反応をする経穴を利用しています。

音素診

- 骨の歪み、損傷、異常を判断するため、音素診を使います。

- 例えば、頚椎の2番目、あるいは腰椎の4番目に異常があるというのが即座に音素診で判断出来ます。

- 以前に私は、ある国立病院の院長の腕の痛みを糸練功で診たことがあります。音素診を使い頚椎が原因であると判断しました。その院長は「うちの整形のレントゲンでは、頚椎に異常は無かったんだけどな」と言ってらっしゃいました。結局3ヶ月間の頚椎の漢方治療で、院長の腕の痛みは消失しました。結果からみると糸練功で診た頚椎が原因が正しかったと考えられます。

反応穴

- 反応穴は太陽堂漢薬局で長年に亘り、何千人と言う患者さんの身体を調べ、お病気特有の反応穴を研究したものです。

- 高血圧症、不妊症、がん、肝炎、糖尿病など各病気ごとに反応穴が異なります。反応穴を使う事により、より正確な判断と最適な治療薬の選択が出来ます。

遠隔診、イメージ診

- 遠くに離れていても、患者さんの病態を診ることが出来ます。患者さんの直筆の字を使い遠隔診を行えば、遠方の離れた患者さんの病態を診る事が出来ます。

- 直筆の字は本人が書いた物なら何年経っていても大丈夫です。

- 太陽堂漢薬局では、以前ヨーロッパにいる患者さんを遠隔診にて調べ、治療した経験があります。この時も驚くべき事に、1日の服用量を0.1g単位、耳掻き一杯の量の違いまで調べ上げています。

東洋医学の中の糸練功。総論

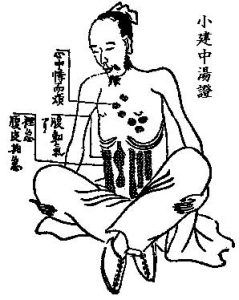

上記は小建中湯の服用により改善される病態。西洋医学的には、肝炎、肝硬変、胃潰瘍、虚弱体質、紫斑病、夜尿症などに適用される。

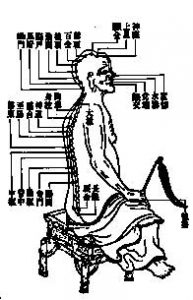

- 糸練功で診るのは、身体の中を流れる気の流れ、経気です。人間の身体は、病になると経気の流れに変化が生じます。糸練功では、正経十二経、奇経八脈の経気の流れと特徴を診ていきます。それが漢方の証の判断の大きな目安となります。

- 肝炎の患者さんの身体を糸練功で診るとき、肝炎を診るのではなく、肝臓から発せられる経気の変化を診ます。風邪の患者さんを診るとき、風邪を診るのではなく風邪の影響により変化した経気の流れを診ています。同じ風邪でも人により経気の流れは異なります。

- 経気の流れを正常にすると、原因である風邪が治るのが東洋医学の理屈です。肝炎だからこの治療法、この薬。風邪だからこの薬と診断治療する西洋医学とは根本的に診断方法も考え方も異なります。

- 例を挙げますと、右肋骨下部の痛みを訴えられる患者さんを診るとします。右肋骨下部には肝臓や胆嚢の臓器や様々な経絡が流れています。そこには各臓器や経絡を流れる様々な経気があります。

- それら経気の流れを改善する漢方の証を探していきます。そして、いくつかの証が選択されます。そのどれを使うか迷う所です。最も可能性の高い薬方から試すこととなります。

- 例えば柴胡桂枝湯加芍薬で右肋骨下部の痛みが改善したら、患者さんの訴えは肋間神経痛が原因だったと推測できます。或いは茯苓飲合四逆散で改善したら胆石が原因だったと推測されます。

- 何故なら右胸腹部の痛みの場合、柴胡桂枝湯加芍薬は肋間神経痛に多用され、茯苓飲合四逆散は胆石に多用されることが経験的に解っているからです。

糸練功の関連記事

入江FTを漢方へ糸練功の開発。故入江正先生へ御報告。東亜医学会にて論文発表

漢方とは

| 目次 |

| 漢方とは |

| 1300年以上続く日本独自の医学。誰でも分る要点 |

| 病の性質と虚実の3つの診断について |

| 4種の診察法 |

| 医療気功。糸練功、5つの技術を知る |

| 食養生、大事な2点 |

| 原料の生薬、6通りの下ごしらえ |