漢の時代の方、漢方です。

漢方において、日本の古方派の古典である傷寒論雑病論は、約1800年前に書かれました。また東洋医学の病因、病理理論である黄帝内経は、2200年前の馬王堆医学の五臓六腑理論が基礎となっています。それから400年後に六臓六腑となり、黄帝内経は完成しています。

日本の東洋医学の歴史は、遣唐使であった高野山の空海が持ち帰った傷寒論と比叡山の最澄が持ち帰った傷寒論が基本と為っています。この二つの傷寒論は書かれた時代が異なる内容です。

- 漢方の意味は、日本に伝承された漢の時代の傷寒論を中心とした日本独自の伝統医学、方の意味です。

- 30年前の1990年当時、中国には漢方の言葉は在りませんでした。

- 中医学は中医学であり、漢方は日本の伝統湯液医学のことです。

日本の漢方医学の歴史

以下は、2003年8月、国際ウイグル医薬学術会議。中国、新疆ウルムチにて太陽堂漢薬局が発表した論文の抜水です。

国際学会での論文発表。日本の伝統漢方古方派理論に基づく脱肛治療への考察

中略

- 日本漢方には様々な流れがある。7世紀以降、遣隋使、遣唐使により様々な医学書が日本に伝来した。

- その後17世紀に入り日本では、漢の時代に書かれた傷寒論を尊ぶ流派が生じた。それが現在の日本の古方派である。

- その後、日本では古方派が中心となり、傷寒論の書かれた漢時代の方、即ち漢方の名称が日本で生まれ、日本独特の医学として発展した。

- 漢方の特徴として。傷寒論に収載の薬方は、薬味の数が少ないため効果が鋭い面がある。それが日本人の気質に合ったものと思われる。

- 古方派は、傷寒論の三陰三陽理論を慢性病の治療にまで発展応用し、独自の理論を形成していく。

- 急性、慢性病に関わらず、全ての病態と薬方を三陰三陽の病証の中に当てはめ、虚実、寒熱、表裏内外理論を加え応用した。

- また薬方ごとに日本独自の腹診方が発見開発され、漢方の治療体系が形成されていった。

後略

太陽堂漢薬局の伝統経験医学

体質は一人一人異なります。

漢方薬はオーダーメイド

福岡の太陽堂漢薬局では患者さんのお困りの症状を詳しくお聞きします。

同時に体質についても充分に考慮した上で、患者さんに最もふさわしい漢方薬をオーダーメイドでお渡しする事に重点をおいております。

同じ病名でも、1人1人違う漢方

- 漢方医学は西洋医学と異なります。

- 例えば風邪を引いた時、西洋医学では丈夫な人もそうでない人も同じような内容の薬を飲みます。ところが東洋医学では、丈夫で肩がこり、寒気のある人には葛根湯。平素から身体が弱く、寒気があり、ジトジトと汗が出るような人には桂枝湯というように、同じ風邪でも体質や症状によって全く異なる処方内容の漢方薬を幾種類も使い分けます。

- 風邪に対してだけでも30種類以上の薬方を福岡の太陽堂漢薬局では使い分けています。

太陽堂の数多くの漢方

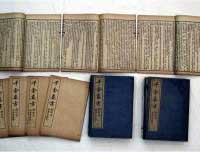

上記写真は、福岡の太陽堂に保管されている漢方の古典、千金要方

- 太陽堂漢薬局では、当薬局で開発した11アイテムを中心に、更に基本薬方210処方と数十種類に及ぶ自然薬を揃えています。

- これら多くの漢方薬は、患者さんの病態に合わせ煎じ薬、エキス剤、散剤、丸剤、錠剤、液剤等の中で最も有効な剤型を選びだします。

太陽堂漢薬局と医療気功、糸練功

福岡の太陽堂漢薬局では、患者さんの病態をより正確に把握する為、問診、望診、聞診の他に、医療気功である糸練功を駆使し患者さんの現在の体質と病態の証を把握、判断していきます。糸練功を駆使することより、従来諦められていた様々な難病等にも対応策が出て来ております。

上記腹診図の中丹田が、腹診上の心包に当たる事は、漢方の古典である黄帝内経素問をヒントに福岡の太陽堂で発見した腹診です。

漢方は、幸せを目指す伝統的経験医学です

最後に

福岡の太陽堂漢薬局は、貴方の身体を治す為に、最良の治療を提供する努力を続けていきます。貴方の身体を治す為には貴方のご協力が必要です。より良い身体と幸せをを取り戻す為に。

漢方とは

| 目次 |

| 漢方とは |

| 1300年以上続く日本独自の医学。誰でも分る要点 |

| 病の性質と虚実の3つの診断について |

| 4種の診察法 |

| 医療気功。糸練功、5つの技術を知る |

| 食養生、大事な2点 |

| 原料の生薬、6通りの下ごしらえ |