漢方薬の証と鍼灸治療。漢方研究会で発表

太陽堂漢薬局が発表報告した論文。論文、改善例のご案内はこちら

鍼灸治療

2013年11月、伝統漢方研究会第10回全国大会。日本、セルリアンタワー東急ホテル

小西和彦。福岡県、太陽堂漢薬局

はじめに

本来は1人の施術師によって用いられてきた漢方薬と鍼灸、導引手技は、今の日本においては別の資格、別の職業として分けられています。本論では手段は違いますが、陰陽、気血水のバランスを正すという目的を同じくする、漢方薬と鍼灸を結び付ける新たなアプローチとして、漢方薬の証に対する配穴の試みを行いました。

第1段階

まずは気血水の作用に対応する経穴を探すことから始めました。最初に被験者の百会で糸練功を行い0合付近からマイナスにかけてSTが無い事を確認します。次に被験者の掌に特定の薬味を載せます。この時、被験者の身体は太極に有余を与える病的状態となり、その薬味に対するSTが0合付近からマイナスにかけて出現します。この時に被験者の身体が載せる薬味を欲している状態にあると、薬味が治療の方向に作用してしまい病的状態が作り出せ無い為注意が必要です。

百会に現われたSTと同じ合数で、四肢に出現するSTのポイント反応点を探します。この時に出現したSTの反応点が、被験者に載せた薬味に対応する経穴と考えられます。最後に薬味を掌から外した時に反応点のSTも消失することを確認します。

この手法を用いて、気の発散開窮穴、気虚、気塊、水毒、血虚、瘀血に対して用いられる代表的な薬味に対応する経穴を探しました。例えば気虚に対して用いられる人参を掌に載せると、手足にSTに変化する幾つかの反応点が現われます。次いで同じく気虚に対する黄耆を載せた時に出現する複数の反応点から人参、黄耆に共通して現われるSTとなる反応点を、両薬味に共通する気を補う作用を持つ経穴としました。

| 気血水の作用 | 被験者に載せる薬味 | 対応する経穴、経絡 |

| 気の発散 | 桂枝、青皮 | 列缺、手の太陰肺経 |

| 気虚 | 人参、黄耆 | 尺沢、手の太陰肺経 |

| 気塊 | 厚朴、枳実、香附子 | 少海、手の少陰心経 |

| 水毒、胃内停水 |

白朮、茯苓、陳皮 白朮、茯苓のみ |

神門、手の少陰心経 復溜、足の少陰腎経 |

| 血虚、陰の瘀血 | 当帰、川芎 | 太衝、足の厥陰肝経 |

| 瘀血 | 牡丹皮、桃仁 | 太白、足の太陰脾経 |

上述の手法を用いて調べたところ、上記の表の結果になりました。

列缺は気を巡らす肺経上にあり、昔から頭項部の痛みに著効があると云われる経穴です。太衝は肝経の土穴脾経であり血を補う目的で使われることが多く、復溜は腎経の金穴肺経であり水を巡らせる目的で一般的に多く使われます。これらは今回糸練功で確認した薬味に対応する経穴とほぼ同じ目的で使われていると考えられます。

逆に一般的な鍼灸治療では、気塊に対して少海、瘀血に対して太白という選穴は、これまではあまり為されてこなかったのではないかと思います。

第2段階

次に漢方薬の証に対して、糸練功で確認した気血水の作用を持つ経穴を組合せることで病的反応、糸練功のSTを消す試みを行いました。

例1

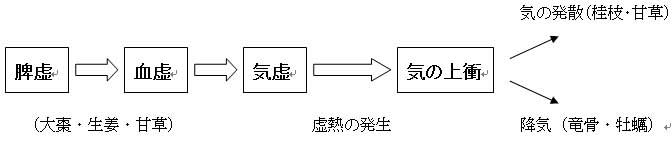

五志に桂枝加竜骨牡蛎湯証の反応があるスタッフに協力して貰い、まずは合数の確認をします。五志。腎の陽証、臓腑病、6.8合2プラス。桂枝加竜骨牡蛎湯証。次いで選穴、刺激の順番を決める為に、桂枝加竜骨牡蛎湯証の発生機序を考える必要があります。桂枝加竜骨牡蠣湯の鑑別目標は、気の上衝、気による精神症状としての心悸亢進、腹部の動悸、抑うつ気分、精力減退または過亢進にあります。

では何故気の上衝に代表される症状が現われるのか、これを桂枝加竜骨牡蛎湯証の3つの方意

- 桂枝甘草。気の発散作用

- 竜骨牡蠣。鎮静、気の降気作用

- 大棗生姜甘草。脾を補う作用

で考えた時、病因は3の大棗生姜甘草に対する脾虚から血虚にあると考えました。

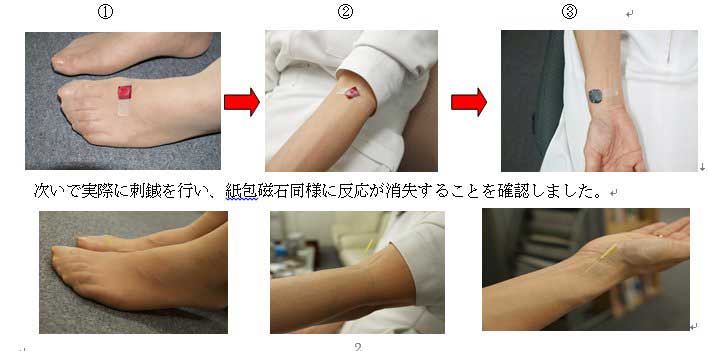

上記に基づいて

- 血虚に対して太衝、補

- 気虚に対して尺沢、補

- 気の上衝に対して列缺、瀉

に順次紙包磁石を貼ったところ五志の6.8合のSTは消失し、桂枝加竜骨牡蠣湯証に対するSTの反応も全て消失しました。紙包磁石は黒テープ側がN極、補の働き。赤テープ側がS極、瀉の働きになります。左右の治療側はSTの反応がより強く出ている経穴としました。

例2

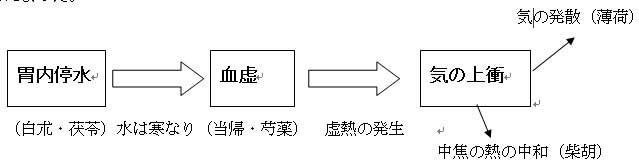

同様に糸練功にて五志に逍遙散証の反応があるスタッフの合数を確認します。五志。胆の陽証、臓腑病3.4合5プラス。逍遙散証。逍遙散証は、加味逍遙散から牡丹皮、瘀血炎症。山梔子、上焦の熱証。を抜いた物です。鑑別目標としては、逍遙熱、冷え、易疲労、胃腸の不調、月経異常、うつ傾向などがあります。逍遙散の発生機序として4つの方意

- 白朮、茯苓。胃内停水の解消

- 当帰、芍薬。補血作用

- 柴胡。中焦の中和

- 薄荷。発散作用で考えた時に病因は1の白朮、茯苓に対する胃内停水と考えました。

- 胃内停水に対して復溜、補。上記に基づいて

- 血虚に対して太衝、補

- 気の上衝に対して列缺、瀉

に順次紙包磁石を貼ったところ、五志の3.4合のSTが消失し、逍遙散証に対するSTの反応も全て消失しました。

次いで桂枝加竜骨牡蠣湯の時と同じように刺鍼を行い、紙包磁石と同様に3.4合のST、逍遙散の反応が消失することを確認しました。

なお一般的には経絡の流注に沿って刺鍼するのが補法、逆らって刺鍼するのが瀉法と云われていますが、今回の鍼の刺入はSTが最も強くなる方向としました。

今後の課題

2つの例を通し、薬味の働きに対応する経穴を組み合わせることで、被験者の身体に現われている病的状態、糸練功でのSTを一時的に消失することに成功しました。今回は時間的制約があったため経穴を7つまでしか特定出来ませんでしたが、今後は経穴の数を増やして行く事で、もっと幅広く様々な証に対応できるようにしたいと考えています。

また薬味の作用に対する経穴だけでなく、薬味そのものに対応する経穴も探していきたいと考えています。例えば今回は黄耆、人参に共通する気虚の経穴を見付けましたが、同じ気虚に対して使われていても作用のベクトルが異なる黄耆、人参それぞれに対応する経穴を見付けることで、漢方薬の加味にも対応できると考えられます。

更に今回の逍遙散証の例においては柴胡の方意は使いませんでしたが、柴胡の経穴を見付ける事で、同じ逍遙散証でも中焦の熱証が強く出ている場合にも効果的に対応出来る様になり、各人に合わせたより細かい治療が可能になると考えられます。

今回、実際は桂枝加竜骨牡蠣湯証に対して2名、逍遙散証として2名ずつ紙包磁石の貼付を行いSTの反応が消失することを確認しましたが、治療側、左右が各人ばらばらに出て法則性を確認することが出来なかったため今後の課題としたいと思います。

結語

今までも漢方薬の証と鍼灸治療を結び付けようという試みはありましたが、あくまでも漢方薬の証を、例えば鍼灸の経絡理論の中に組み込んで治療を行うというような形を取っていました。

今回のような薬味の働きに対応する経穴を組み合わせることで治療を行うというアプローチは、今までに無く、初めてなのではないかと考えます。この治療法を行うには、表に出ている症状の他に、何故その症状が出ているのかの病因、発生機序を理解する必要があります。

まだまだ分からない事が多いですが、この論文を書くにあたってとても勉強になり、少しだけ漢方薬の理解が進んだように思います。