糸練功を取る上での技術。漢方研究会で発表

太陽堂漢薬局が発表報告した論文。論文、改善例のご案内はこちら

糸練功

2008年11月、伝統漢方研究会第5回全国大会。日本、二日市温泉大丸別荘

木下愛。福岡県、太陽堂漢薬局

はじめに

私が糸練功を始めて一年が経過したが、最初の頃はstとsmの違いもわからなかった。少し分かり始めたと思ったら、自分の体の状態などに反応しstばかりが取れてしまう。それらの原因を探っていき、糸練功を取る上で気付いた技術、型を以下に発表する。

型1。体重をテスタ側の足にかける

多くの武道や格闘技では前後の体重分散を4対6から3対7で後ろ足にかけるのが理想とされている。糸練功でも同じである。糸練功ではセンサー側が前足となり、テスター側が後ろ足となる。テスター側の後ろ足に体重をかけることにより、stとsmの区別がはっきりしている。

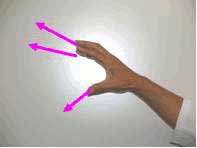

型2。センサー側の足先は患者に向けず、患者と直角又はそれ以上

センサー側の足先を患者に向けて糸練功をとると異常の無い合数でもstが生じ、足先を直角又はそれ以上、自分の内側にすると異常の無い合数ではsmとなる。

|

悪い例 |

良い例 |

型3。型1と型2のまとめ

術者の中丹田がstの時は、術者の下半身の体制が異常である。体重を両足にかけ、センサー側の足先が外側を向いている時は、胸の中心辺りにある中丹田がstとなる。また、このとき足の陰経を糸練功で取るとstになっている。この状態では、正しい糸練功が取れなかった。

悪い例

中丹田st |

足の陰経st |

体重をテスタ側の足にかけ、センサー側の足先が真っ直ぐ又は内側を向いているときは、中丹田がsmとなり、足の陰経もsmになっていた。この状態で正確な糸練功が取れる。

良い例

中丹田sm |

足の陰経sm |

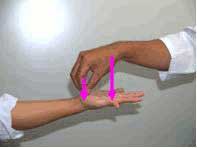

術者の下丹田がstの時は、術者の上半身の体制が異常である。背筋が曲がっている猫背時や、胸の張りが足らないときは、臍下辺りの下丹田がstとなる。また、このとき手の陰経を糸練功でとるとstになっていた。この状態では糸練功は正確に取れない。

悪い例

下丹田st |

センサー手の陰経st |

背筋を正し、胸をしっかり張ると、下丹田がsmとなる。また手の陰経を糸練功で取るとsmになっていた。ただ胸を張りすぎてもstになることもあった。下丹田がsmに成っていると正確に糸練功が取れた。

良い例

丹田sm |

センサー手の陰経sm |

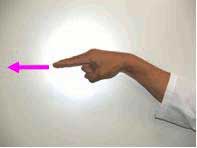

型4。全てのセンサーは労宮で吸い込むように

労宮を意識せずに糸練功を行うと、目標以外を広範囲で取ってしまう。例えば、心をとったときに心包も胃もとってしまう。手掌診をするときもセンサーが緩むと、心包三焦をとるはずが脾胃又は肺大腸の反応が出てしまうためしっかりとれないことがある。労宮を意識して糸練功をとることにより、目標だけをしっかりとることができた。ただセンサーの手に力が入りすぎて、stが出てしまうこともあった。

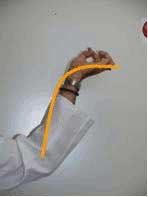

悪い例、左写真。 良い例、右写真。

|

|

|

|

|

|

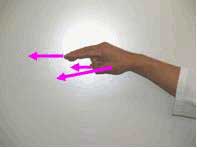

型5。手首のテスターの角度で合数がずれる

手首の角度の違いで、合数がずれることがある。私の場合は、主に5合付近がずれていた。例えば、通常5.5合の場所で手首を真っ直ぐにして糸練功をとると、5合になる。そこで、手首の角度を少し変えただけで、正しい場所で合数がとれた。ただ、この角度に関しては人それぞれの角度があると思う。

合数のずれるテスタ |

合数の合うテスタ |

型6。糸練功と呼吸

呼吸をしながらでは、糸練功のstとsmがハッキリと出ない。そこで息を止めて糸練功をとると、stとsmの区別がはっきりとわかる。

息を吸いながらでは、糸練功は殆ど取れない。息を吐きながらでは糸練功は取りやすいが、最もハッキリとstとsmの区別が出来るのは、息を吐き終わった後の息を止めている時である。しかし、どの状況でも術者と患者の呼吸が合っていると、糸練功は更にstとsmがハッキリしてくるようだ。

考察

糸練功をとるうえでの注意点は、上記に挙げた型1から6が基本だと思われる。今はまだ、型1から6を意識しなければ糸練功を上手くとることができないが、上達するにつれ意識しなくても、型が自然に体に身につくだろう。この他にも、糸練功を行う上での注意点がまだまだあるが、ひとつずつ確認し、それを身につけて行く事が今後の課題である。